Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras Doenças Virais

Unidade 1 – Arbovírus

A família Flaviviridae é constituída por vírus pequenos envelopados com genoma RNA linear, de fita simples e polaridade positiva. Os vírions têm tamanho entre 40 e 60 nm, com uma cápside proteica e com duas ou três glicoproteínas. Os gêneros que fazem parte dessa família são: Flavivirus, Hepacivirus, Pegivirus e Pestivirus. O gênero Flavivirus tem 53 espécies virais, sendo os principais representantes o vírus da febre amarela, o vírus da dengue, o vírus Cacipacore, o vírus Ilheus, o vírus da encefalite de Saint Louis, o vírus Rocio, o vírus do oeste do Nilo, o vírus Bussuquara e o vírus Zika (SIMMONDS et al., 2017).

1.4.1.2.1 Gênero Flavivirus

O gênero Flavivirus inclui 53 espécies. A grande maioria delas é transmitida por artrópode hematófago, mosquitos ou carrapatos. Os mamíferos e as aves são os principais hospedeiros reservatórios. O ser humano, exceto no caso do vírus da dengue, entra no ciclo de transmissão de forma acidental e pode vir a manifestar desde uma infecção assintomática até um quadro severo, com febre hemorrágica ou sintomas neurológicos (SIMMONDS et al., 2017).

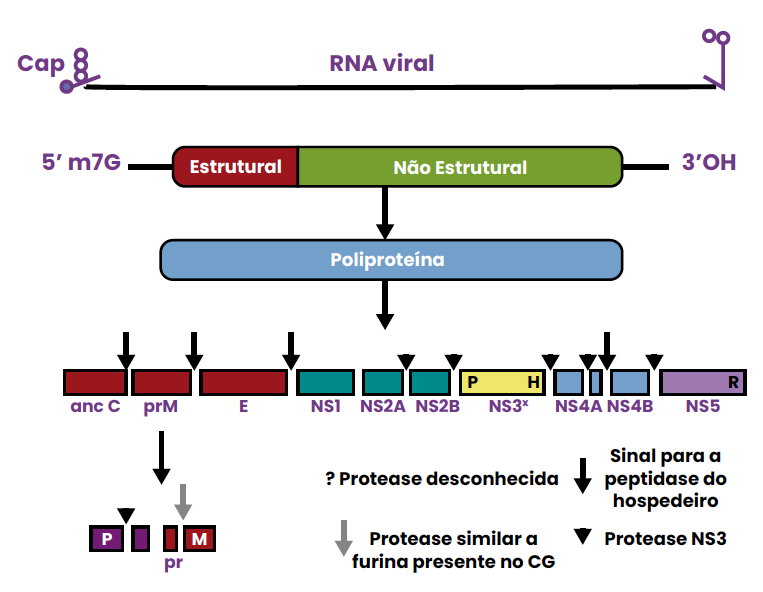

Os vírions do gênero Flavivirus têm um formato esférico e têm 50 nm de diâmetro. O genoma RNA codifica três proteínas estruturais: a proteína do capsídeo ou cápside (C), a proteína do envelope (E) e a proteína precursora de membrana (prM). Dentro da célula hospedeira infectada, o vírus sintetiza sete proteínas não estruturais: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5, que são responsáveis pelas atividades reguladoras e de expressão do vírus, incluindo replicação, virulência e patogenicidade (Figura 5) (SANTOS et al., 2015; LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014).

Entre os flavivírus de importância em saúde pública estão: o vírus da dengue (com seus quatro sorotipos), o vírus da febre amarela, o vírus da zika e o vírus do Oeste do Nilo.

Vamos aprofundar nossos estudos sobre as características dos vírus mencionados.

1.4.1.2.1.1 O vírus da dengue

O vírus foi descrito pela primeira vez no século XVIII, porém o isolamento do patógeno só aconteceu em 1943. O homem é o único hospedeiro que desenvolve as formas clínicas pela infecção causada pelo vírus, que pode variar de uma forma assintomática, passando por uma síndrome febril-benigna, a formas mais graves, com possibilidades de desenvolver dengue grave com sinais de alarme e complicações em vários órgãos (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015).

-

Sorotipos da dengue

O vírus da dengue pode ser diferenciado em quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), que têm propriedades antigênicas distintas (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015).

Os quatro sorotipos da dengue são mantidos na natureza por um ciclo de transmissão que envolve hospedeiros vertebrados e mosquitos do gênero Aedes. Na África e Ásia, o vírus circula em ambientes silvestres onde os primatas não humanos são os principais hospedeiros vertebrados e os vetores são mosquitos silvestres do gênero Aedes, bem como em ambientes urbanos em que o homem é o principal hospedeiro e os vetores são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. No continente americano, o Aedes aegypti é o principal vetor do vírus. No Brasil, o Aedes albopictus está presente em regiões rurais e, cada vez mais, nas regiões periféricas das grandes cidades. Tem se mostrado capaz de transmitir o vírus em condições de laboratório, porém não tem sido associado à transmissão para o homem (CHENG et al., 2021). -

Patogênese e sintomas

A patogenia da dengue é determinada por aspectos individuais, como idade, presença de comorbidades e perfil imunogenético, associados a características do agente patógeno e aspectos socioambientais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

As primeiras células infectadas após a picada do mosquito são as células dendríticas na pele (células de Langerhans), nas quais ocorre a replicação inicial do vírus para posterior migração para os linfonodos, corrente sanguínea e outros órgãos (fígado, baço, medula óssea, podendo atingir pulmão, coração e trato gastrointestinal). Essa fase febril aguda pode durar de 3 a 5 dias, e o período de replicação do vírus nos órgãos do corpo é conhecido como período de incubação intrínseco (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

Na fase inicial da infecção surgem os primeiros sintomas: febre alta (39º a 40ºC) de início abrupto, seguida de cefaleia (dor de cabeça), mialgia (dor muscular), prostração (debilidade, fraqueza), artralgia (dor nas articulações), perda de apetite, astenia (perda ou diminuição da força física), dor retro-orbital (dor ao redor dos olhos), náuseas, vômitos, exantema (erupção na pele) e prurido cutâneo (coceira na pele). A manifestação grave da dengue, com sinais de alarme, se caracteriza por choque hipovolêmico (perda de grande quantidade de líquidos e sangue), devido ao extravasamento de plasma, que pode ser brando e transitório, ou evoluir para o choque profundo (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

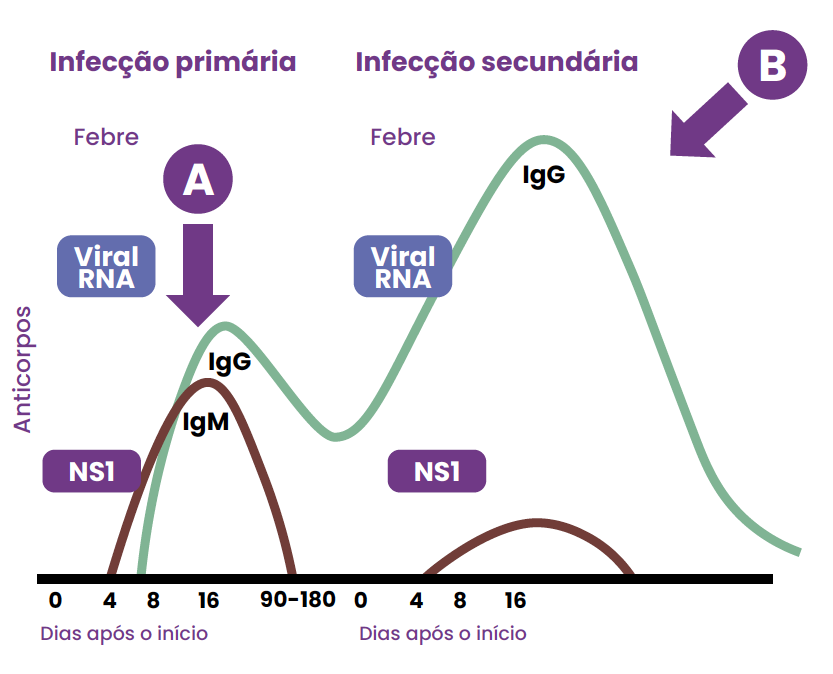

Os primeiros anticorpos a serem produzidos contra a dengue são os IgM (Figura 6A), que começam a surgir a partir do quinto e sexto dia após início dos sintomas. Os níveis de IgM atingem seu pico por volta de duas semanas, permanecendo detectáveis por dois a três meses e diminuindo após esse tempo. Os anticorpos IgG aparecem a partir do quinto dia na infecção primária e continuam detectáveis por toda a vida do paciente. Essa memória imunológica não confere proteção contra os quatro sorotipos, somente contra o sorotipo contraído (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

A dengue é uma doença endêmica (doença que se manifesta e permanece nas regiões tropicais e subtropicais) e há cocirculação de mais de um sorotipo do vírus. Essa situação epidemiológica leva a que as pessoas possam contrair a doença mais de uma vez, já que ela pode ser causada por diferentes sorotipos do vírus, e passem por uma infecção secundária, na qual é gerado um alto nível de anticorpos IgG (Figura 6B), que podem ser detectados na fase aguda. Porém, os níveis de IgM na resposta secundária são mais baixos do que na resposta primária (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015).

Um fenômeno interessante que pode ser observado na resposta imune após uma segunda infecção pelo dengue é o chamado ADE, do inglês Antibody Dependent Enhancement, ou potenciação dependente de anticorpos. Os anticorpos produzidos contra o patógeno na segunda infecção são, em sua maioria, não neutralizantes e são direcionados contra vários antígenos nas proteínas E e prM. Isso incrementa a entrada de qualquer sorotipo de DENV em células suscetíveis e aumenta a possibilidade de evolução para formas mais graves (VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

Figura 6 - Resposta imune contra a infecção por dengue: A) produção de IgM e IgG na infecção primária; B) produção de IgM e IgG na infecção secundária

Saiba mais

Conheça a história do vírus da dengue no Brasil

A dengue chegou ao Brasil na metade do século XIX, e os primeiros relatos da doença

ocorreram em 1846, no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Em 1981-1982, aconteceu

uma epidemia em Boa Vista (RR) causada pelos sorotipos DENV-1 e DENV-4. Após um

silêncio epidemiológico, o sorotipo DEN-1 invadiu o Sudeste (Rio de Janeiro) e o

Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais) em 1986-1987,

espalhando-se pelo país desde então. Também houve a entrada do sorotipo DEN-2 em

1990-1991 e do DEN-3 em 2001-2002. Desde a década passada, a dengue é considerada

uma doença endêmica, com circulação dos quatro sorotipos DEN-1, 2, 3 e 4 (C MARA et

al., 2007; VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015).

Consulte sempre o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e o Boletim

da Secretaria de Estado de Saúde da sua região para se manter atualizado sobre a

situação epidemiológica dos arbovírus.

1.4.1.2.1.2 O vírus da febre amarela

O vírus amarílico é o protótipo do gênero Flavivirus (do latim flavus = amarelo) que produz uma doença febril aguda de curta duração (no máximo 12 dias) e de gravidade variável, endêmica nas regiões tropicais da África e América do Sul. A febre amarela foi a primeira doença de seres humanos em que se demonstrou a presença de um agente patógeno filtrável (posteriormente chamado de vírus) e, assim como outros Flavivirus, é transmitido por artrópode, tendo um ciclo silvestre e outro urbano (Figura 3B).

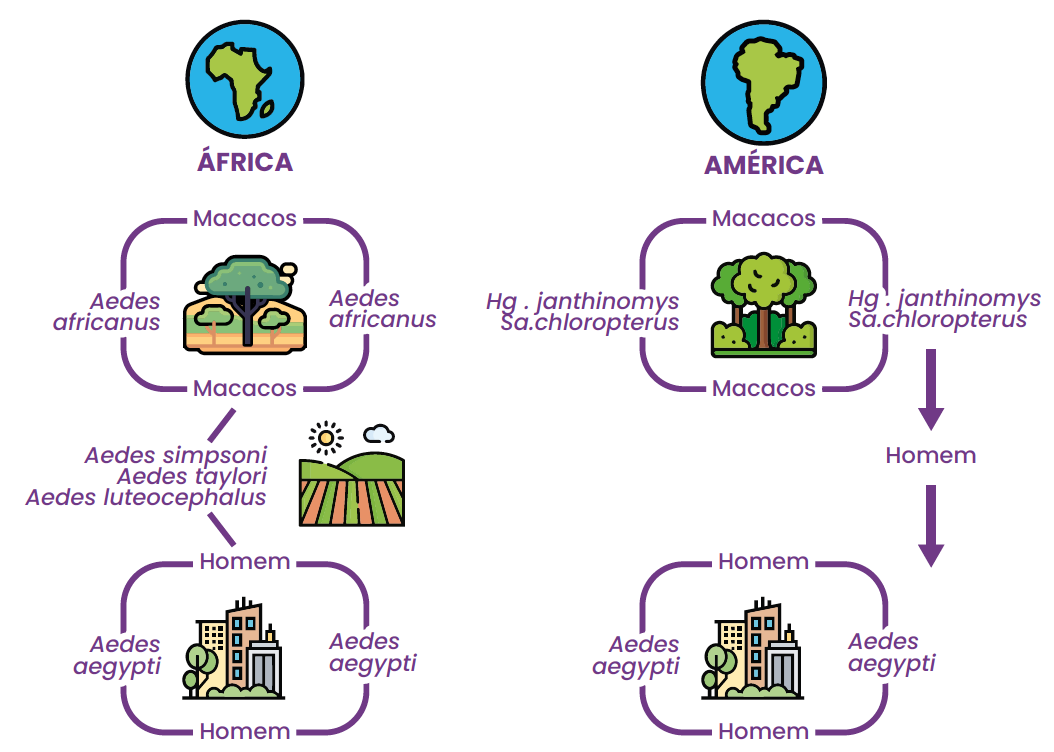

No continente americano, na forma silvestre, os primatas não humanos são os principais hospedeiros do vírus amarílico, principalmente os macacos pertencentes aos gêneros Cebus (macaco prego), Alouatta (guariba), Ateles (macaco aranha) e Callithrix (sagui). Os marsupiais e alguns roedores também podem fazer papel de reservatório na natureza (BRASIL, 2020, 2014).

Os vetores nas áreas silvestres, no continente americano, são mosquitos primatófilos (têm preferência por sangue de macacos) dos gêneros Haemagogus sp. e Sabethes sp. As fêmeas podem voar longas distâncias – até 11 km –, têm hábitos diurnos e são estritamente silvestres, vivem nas copas das árvores, onde habitam os hospedeiros, e descem às vezes ao solo na presença do homem ou quando a quantidade de macacos é pequena.

Na região urbana, o principal vetor é o Aedes aegypti, porém, no Brasil, o último caso urbano foi detectado em 1942 e, a partir de então, o país não teve mais transmissão urbana do vírus. Diferenças entre o ciclo de transmissão no continente africano e no continente americano são mencionadas na Figura 7. Na África, evidenciam-se três regiões de transmissão: a floresta, as regiões de savana e a região urbana. Na América, ocorrem dois ciclos de transmissão: na região de floresta ou silvestre e na região urbana. Em cada ciclo, os vetores e hospedeiros são diferentes (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015).

1.4.1.2.1.2.1 Patogênese e sintomas

O vírus da febre amarela penetra no corpo pela pele. Após a picada do mosquito, se replica nos linfonodos regionais e se dissemina via corrente sanguínea para outros órgãos, como fígado, rins, medula óssea, sistema nervoso central, coração, pâncreas, baço, entre outros. A infecção ocasiona lesões proeminentes e aumento de tamanho no fígado e nos rins, necrose nos lóbulos hepáticos, degeneração eosinofílica dos hepatócitos e replicação viral nos macrófagos hepáticos, levando à icterícia, com resposta inflamatória ausente ou fraca (BRASIL, 2020, 2014).

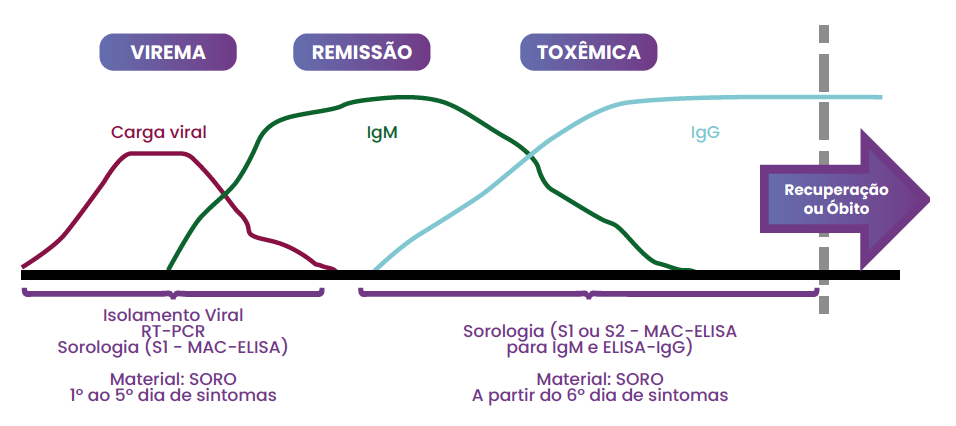

A febre amarela é caracterizada por ter duas fases separadas por um curto período de remissão (Figura 8). Período de infecção (fase virêmica): dura cerca de 3 a 6 dias, tem início súbito e sintomas inespecíficos, como febre, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, mal-estar, tonturas, náuseas e vômitos, podendo ocorrer infecção conjuntival e bradicardia; período de remissão (não percebido na maioria dos casos): ocorre declínio da temperatura e diminuição da intensidade dos sintomas, provocando sensação de melhora no paciente, e dura de poucas horas a até, no máximo, dois dias; período toxêmico (produção de anticorpos e citocinas): caracterizado por resposta inflamatória exacerbada associada a colapso hemodinâmico (circulação sanguínea), reaparecendo a febre, a diarreia e os vômitos, que têm aspecto de borra de café. Nesse período ainda pode ocorrer dor abdominal intensa. Instala-se quadro de insuficiência hepatorrenal, caracterizado por icterícia (coloração amarela de pele e olhos), oligúria (diminuição de produção de urina), anúria (ausência de produção e eliminação de urina) e albuminúria (presença de albumina na urina), acompanhado de manifestações hemorrágicas, prostração intensa, podendo haver evolução para coma e morte (BRASIL, 2020, 2014).

Saiba mais

Conheça a história da febre amarela no Brasil

No Brasil, a febre amarela silvestre é uma doença endêmica na região amazônica. Na região extra-amazônica, são registrados ocasionalmente períodos epizoóticos/epidêmicos, caracterizando as reemergências do vírus no país. Nos últimos anos, essas epizootias têm sido cada vez mais frequentes na região extra-amazônica.

A primeira epidemia urbana ocorreu em Recife-PE, em 1685. No ano seguinte, o vírus foi detectado na Bahia e provocou 25 mil casos. Em 1691, a doença foi controlada, porém, em 1849, reapareceu em Salvador-BA, causando 2800 mortes. Entre 1850 e 1899 a doença se dispersou pelo país. A febre amarela urbana continuou a ocorrer de forma pouco expressiva até 1942, quando foi erradicada. Em 1920, foi diagnosticado o primeiro caso de febre amarela silvestre e, nos últimos 50 anos, têm ocorrido epidemias em vários estados (BRASIL, 2004).

Consulte sempre o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e o Boletim da Secretaria de Estado de Saúde da sua região para se manter atualizado sobre a situação epidemiológica dos arbovírus.